1939年4月1日,一个空气里弥漫着硝烟的潮湿的春天,在韶关市区闹市旁一条弯曲的小巷里铁牛配资,一栋老旧房子的二楼,诞生了一份日后被誉为华南抗战号角的刊物——《新华南》。

这是一份在国民党统治区公开发行的刊物,它在国民党第四战区中共特别支部的协助下,取得第四战区司令长官张发奎的支持而创办,却是由中共直接领导的广东省委机关刊物。至1941年春夏间,《新华南》共出版了30多期,后由于国民党顽固派的封锁和压制而被迫停刊。

“它那激昂的旋律,高亢的音符,至今仍在人们心头回荡。”曾任《新华南》主编的革命家谭天度在他的回忆文章中这样写道。

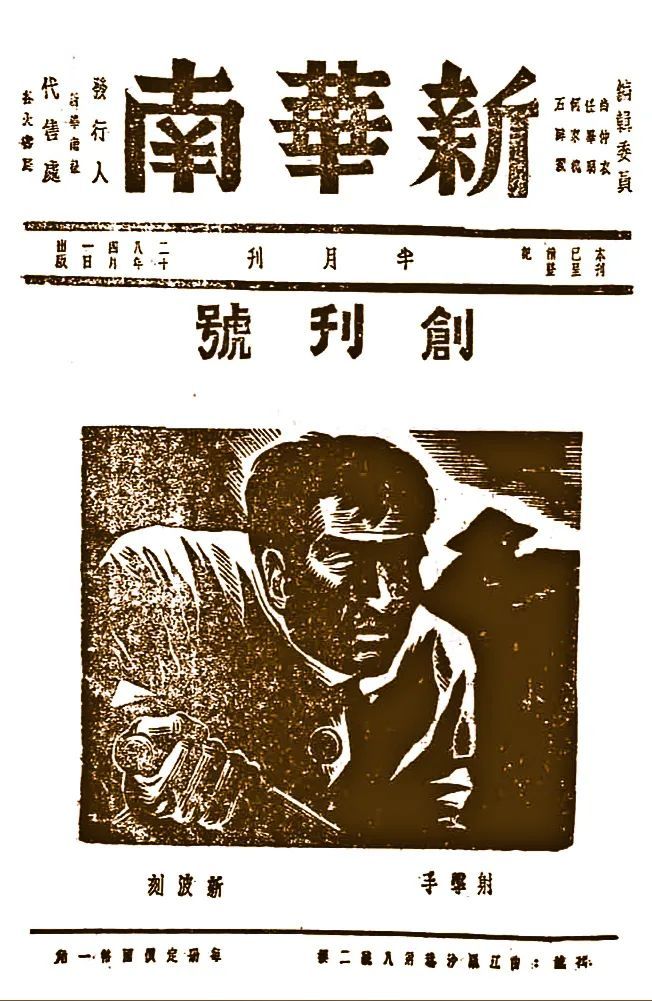

《新华南》创刊号封面。韶关市委宣传部 供图

《新华南》在艰难中诞生

七七事变后,日本发动对华全面侵略战争。1938年10月21日,广州沦陷,国民党广东省党政军各重要机关北撤韶关,八路军驻广州办事处和中共广东省委机关亦迁移至此。

随着广州、武汉的相继沦陷,抗日战争进入战略相持阶段。国民党当局逐渐推行“消极抗战、积极反共”政策,尽管国共双方建立了抗日民族统一战线,但国民党顽固派制造的反共摩擦日甚一日,反共逆流已经初见端倪。

韶关市委党史研究室主任段志坚介绍,当时,由于蒋介石的消极抗日、积极反共政策,使人民感到悲观失望,前途渺茫。加上中共在重庆国统区出版的《新华日报》受到国民党当局的封锁和限制,能在华南地区发行的数量极为有限。

“鉴于日寇南侵威胁的严酷形势和华南地区抗日斗争的现状,广东省委认为必须建立一个公开的舆论宣传阵地,传播党的声音,扩大党的影响,使广大军民从广州沦陷的悲观气氛中振作起来,增强抗战信心,坚持抗战到底。”段志坚说。

于是,当时广东省委和时任广东省委书记张文彬决定,创办一个能够传播党的主张的进步刊物。在国民党第四战区中共特别支部的协助下,取得了第四战区司令长官张发奎的支持,《新华南》以统一战线的形式诞生。

《新华南》筹办时,广东省委调派在国民党第四战区政治部第三组(宣传组)担任秘密中共支部书记的石辟澜主持工作,中共党员邓重行、司马文森协助。

“我背起背包,前往设在曲江城中罗沙巷八号二楼的《新华南》社址。那是一座破旧木楼,大约有30多平方宽,里面空空荡荡,蛛网纵横,尘埃满地,费了大半天工夫才打扫干净。过了几天,石辟澜同志搬到《新华南》社住,社里什么都没有,我们一起出去借来几件家具,买了一些厨具,随便布置一下,便开始工作了。他写文章,我做杂务,或是买菜做饭,晚上就在地板上开铺睡觉。不久,司马文森同志也来了,老石设法弄来三副床板,笑着说:‘我们不用睡地板了。’”曾参与《新华南》筹办的邓重行在回忆文章中这样写道。

《新华南》办刊初期编辑部旧址——罗纱巷8号(今和平路)。韶关市委宣传部 供图

《新华南》诞生之际,没有经费来源,主要靠捐款及发行刊物所得资金维持。于是,便利用自己的统一战线色彩,广泛地向各界爱国人士和海外侨胞募捐。

曾负责《新华南》经费募捐的魏中天在回忆文章里写道:“我主要是做募捐工作,是有意向一些国民党的头头募捐。这样可以使人看到国民党的机关领导都向我们捐款,就可以减少许多不必要的麻烦了。”

《新华南》就在这样艰苦的环境中生存发展。

段志坚介绍,《新华南》的办刊宗旨是“团结抗战,打败日寇,肃清汉奸,建设新中国、新华南”。为体现统一战线色彩,《新华南》动员了各个阶层人士参加编委会和担任撰稿人。中山大学教授尚仲衣曾担任编委主任、国民党元老派李章达曾担任编委,千家驹、沈钧儒等42名党员或进步人士担任特约撰稿人,还邀请了张发奎、余汉谋、李汉魂等国民党军政要人在《新华南》上写文章。

曾任《新华南》编委的李筱峰在回忆文章中写道,《新华南》所发表的文章,既有大量宣传党的统一战线、介绍解放区斗争实况、用马克思主义观点解释国际问题和国内政治经济的文章和文艺通讯铁牛配资,间中也刊登华南地区一些国民党官员议论抗战的演讲。“总的来说,是通过各种形式宣传共产党的方针政策,宣传马克思主义。”李筱峰写道。

“在经济上,我们不但无‘隔宿之粮’,有时甚至连半小时后所必要支付的舟车印刷等费,在半小时以前仍然毫无把握。在人力上和其它问题上,我们所遭遇到的困难,尤其超出一般人们的想像之外……但,它的确是渡过愉快而艰难的一周年了。它依靠的是什么?是真理!是群众!是本刊几位亲爱同志们的辛苦努力!”石辟澜曾在《新华南》出版一周年的时候这样写道。

揭露日寇暴行

《新华南》问世后,始终高举抗日、团结、进步的旗帜,发表了许多富有思想性、战斗性的文章,以犀利的笔调揭露矛盾,针砭时弊,挞伐丑恶,颇受广大读者的喜爱和欢迎。

揭露日寇的阴谋和日寇在华南的罪行,是《新华南》文章中最重要的主题。

“一位青年妇人没有‘良民证’,在那里经过,凑巧有四名‘日仔’在那里检查,语不合,便把那妇人推倒地下,强迫她跪着,头颅碰在地面,屁股朝着天,一足就向她屁股踢过去,哈哈地大笑,接着第二第三名轮流地踢着……”

发表在《新华南》第三卷的这篇《暴敌蹂躏下的顺德》,控诉了日寇的暴行:顺德第三次被日寇占领后成立了伪政府,强迫人民领取“良民证”,但人民仍经常遭受日寇的盘查和侮辱,甚至有不少群众无辜被打残致死,惨不忍睹。有些妇女被拳打脚踢后还被强奸,日军的种种野蛮行径令人发指。

“以华制华是敌人进行灭亡我国的一个政策,而对我沦陷区的民众施以‘惠’,实行怀柔,一方面又以烟、赌、嫖来引诱我同胞沉醉坠落,这又是敌人实行灭亡我国过程中的一种手段……”

发表于第二卷第六期的《受辱的庵埠》,以及《敌对广东的新企图与我们的新任务》《怎样粉碎敌人狂炸阴谋》《集中火力打击日寇汪逆》等文章指出,日寇无法消灭地域广阔、人口众多的中国,转而采用以华制华的阴谋,实施挑拨离间、诱降分化的策略;由于敌人战线拉长,兵力不足,经济困难,又想以战养战,即用掠夺中国的经济以维护侵略战争;日寇对重庆、桂林、曲江等重要城市的狂轰滥炸的目的,是要扰乱中国的民心和社会秩序,进而迫使中国投降。

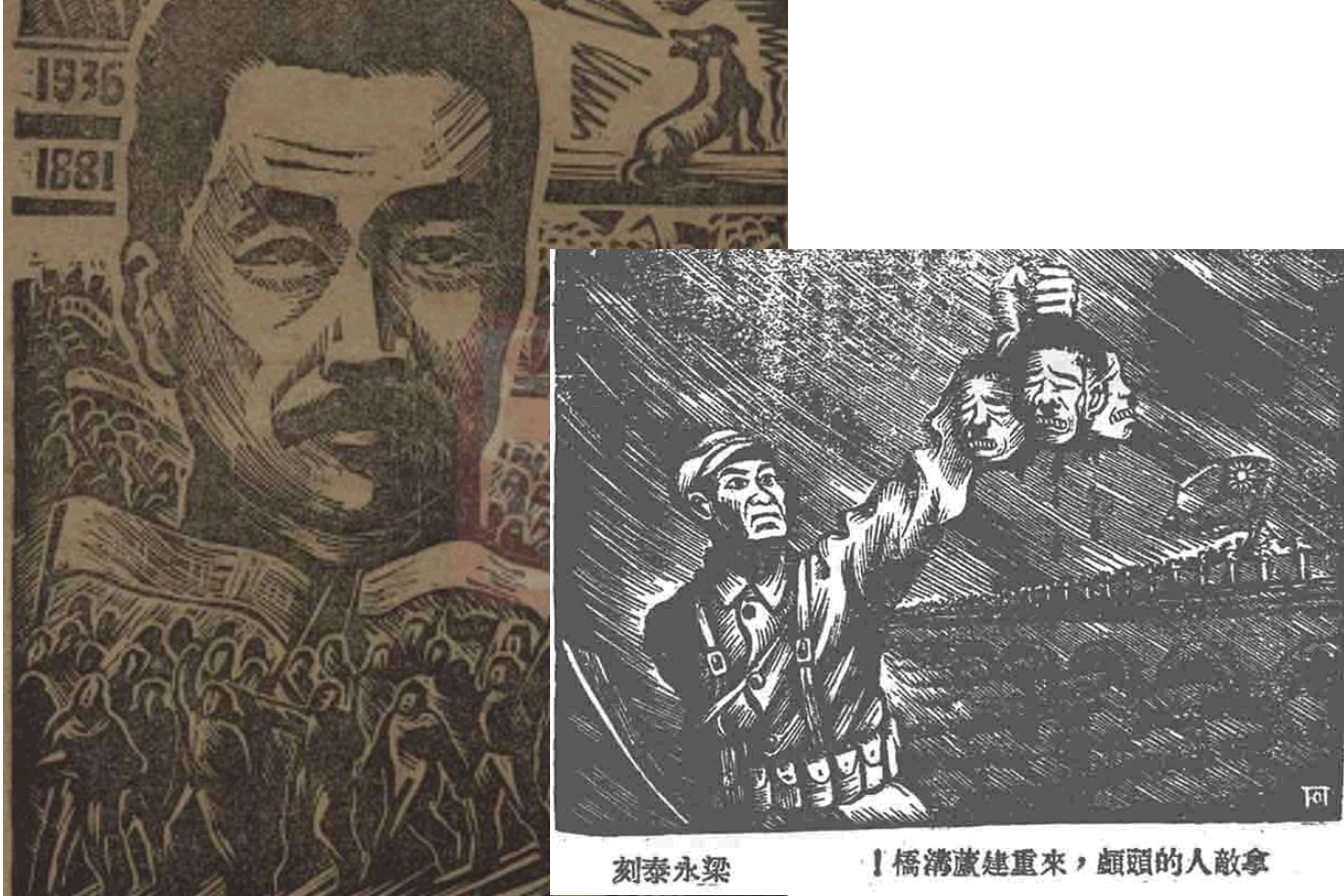

《新华南》刊登抗战艺术(木刻)作品。 韶关市委宣传部 供图

1939年7月,汪精卫抵穗大放厥词,“广播劝降”“号召广东局部和平”,并派出飞机散发传单。一些汪派分子也四处活动,互相呼应,散布投降论调,鼓吹对日妥协。

对此,《新华南》立刻作出反应,连续发表文章、出版专号,严厉声讨汪精卫之徒的卖国投降行径。《新华南》第一卷第七期开辟“讨汪特辑”,刊载石辟澜的《三民主义乎?三反主义乎?》、李平之的《展开群众的讨汪清奸运动》、何家槐的《打狗》以及《反汪讨论大纲》等文章;第一卷第十一期还开辟了“汪派汉奸的剖解”栏目。

石辟澜在《三民主义乎?三反主义乎?》一文中,一针见血地揭露了汪精卫窜粤“助倭灭华”的丑行与祸心,汪精卫盗用三民主义作“投降卖国的盾牌”,实行其反蒋、反共、反抗战的“三反主义”图谋,号召“要发动并组织雄有力的群众力量,汇成一条群众的洪流,把汪精卫之徒根本淹灭”。

由于《新华南》与其他进步报刊展开了反汪舆论宣传,华南各地都掀起了讨汪怒潮,汪精卫的险恶图谋未能得逞。

“当时华南地区的革命干部,没有一个不是受过《新华南》的影响,没有一个不是和《新华南》的斗争息息相关的。”李筱峰等人回忆道。

当时的人们,将《新华南》视为讲真话、信得过的刊物。许多地方的读者主动组织了《新华南》读书组,开展阅读宣传活动。新中国成立后被授予海军少将的邓楚白就曾在回忆文章中写道:“《新华南》是我们开展工作的开路先锋。”

1940年3月,中共广东省委在《中共广东省委关于八个月来宣传文化教育的工作总结》中,曾专门列项报告了《新华南》出版发行的有关情况,称“《新华南》无论在内容上、销路上、读者反映上,至今还是韶地的权威刊物(销四千五百份)”。该刊在青年中起了“左倾进步思想上的核心作用”,甚至是“相当能在粤思想界起权威作用”。

在反共逆流中战斗

在广州、武汉失守以后,抗日战争进入相持阶段,国民党当局逐渐推行“消极抗战、积极反共”政策。1939年1月,国民党在重庆召开五届五中全会铁牛配资,制定了“溶共、防共、限共”的反动方针和一系列反共文件,于1939年至1943年间,先后掀起了三次反对中国共产党的高潮。

《新华南》正诞生于“反共逆流”开始之时,责无旁贷地担负起反逆流斗争的重任。

李筱峰回忆道,国民党采取各种手法,妄图把《新华南》搞垮。

“首先在稿件审查上加以阉割、腰斩、删削以至全篇扣留;第二是控制印刷条件,卡断邮路;第三是跟踪《新华南》的工作人员,监视甚至逮捕。他们采取非常恶劣的特务手段,在杂志社的对面住上特务,开个大窗口对着《新华南》杂志社,对前来联系的作者和青年读者进行监视、跟踪、拍照。有的青年读者因为到过《新华南》,回去之后受到审查或投进监狱。”李筱峰回忆道。

为此,在石辟澜的带领下,《新华南》与国民党顽固派进行了针锋相对的斗争。曾与石辟澜共事过的《新华南》的忠实读者张江明回忆道,为对抗稿件审查,开始《新华南》采取“编后话”的办法,说明被扣文章的题目、主要观点,“因不合意,奉谕免登”,既揭露了国民党的丑恶行径,又让读者知道被扣文章的主要观点。不久,国民党不准写“编后话”,便采用“开天窗”和“留空白”的办法表示被删部分,使读者大体上领会该文的基本精神。不久,这个办法又被查禁,便转到采用摘要或转载的办法来达到目的。

1939年6月,国民党第二十七集团军总司令杨森执行蒋介石的密令,突袭新四军平江通讯处,将中共江西省委副书记、新四军上校参议涂正坤等6名同志残忍杀害,制造了震惊全国的“平江惨案”。谭天度回忆,平江惨案后,国民党顽固分子在国民党广东省党部召开的出版会议上,公开指名谩骂《新华南》。1940年秋,又派出特务捣毁《新华日报》曲江分销处,焚毁分销处的五五书店,迫害《新华南》发行人员。

根据广东省委指示,《新华南》工作人员于1940年10月10日以纪念“双十节”为名,扛着“不愿当亡国奴者都站到抗战前列来”巨幅横额,上街举行抗议示威游行。当游行队伍走到韶关繁华的风度路时,数以千计的群众,以及国民党官员和士兵等都加入游行行列中,在社会上造成了很大的政治影响。

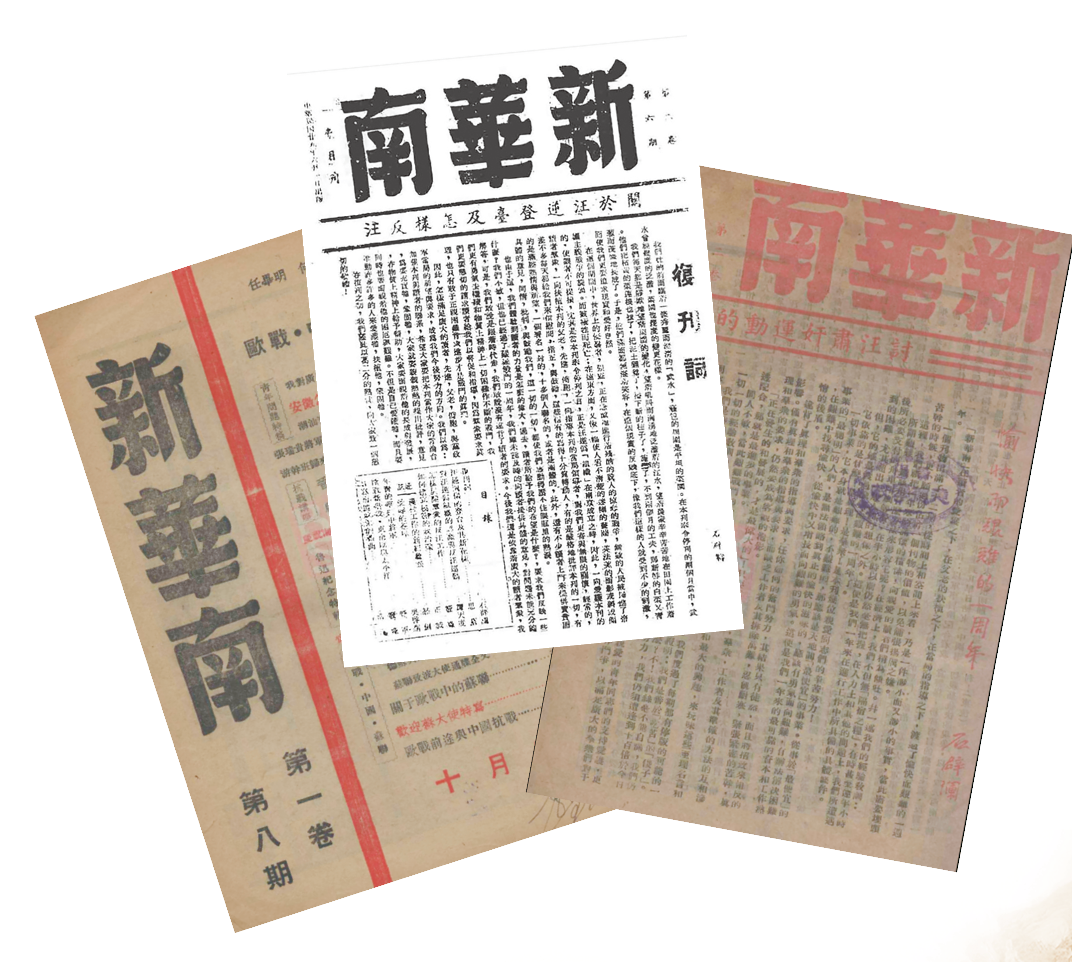

《新华南》是抗战时期中国共产党在华南地区建立的重要宣传舆论阵地之一。韶关市委宣传部 供图

《新华南》还曾参与营救革命同志。1940年初,国民党顽固派迫害东江华侨回乡服务团,制造了“博罗队”事件,逮捕了该队队长杨德元等20多人,并将他们关押在韶关。

《新华南》准备在1940年3月出版的第二卷第二期上发表文章,揭露博罗县府扣留东江华侨回乡服务团的罪行。然而,为掩盖真相,国民党顽固派将几篇文章全部扣下。于是,《新华南》以“编者的话”形式,写上文章被扣原因,巧妙将“博罗队”事件真相透露。许多著名爱国人士得知后,纷纷发函、发电等谴责国民党当局,要求释放爱国抗日的华侨青年。在《新华南》和其他方面的大力营救下,博罗队全体被捕人员终获释放。但《新华南》此举激怒了国民党当局,1940年4月,《新华南》被勒令停刊,两个月后才复刊。

1941年1月,国民党制造了震惊中外的皖南事变。政治形势愈发严峻,1941年春天,《新华南》终于被国民党当局强行封禁。自1939年4月1日创刊以来,《新华南》共出版了三卷共29期,加上增刊、特刊、特辑和战地版等,一共出版了30多期。

推动《新华南》的诞生和发展的两位重要同志,也先后在革命中牺牲。

1942年6月,张文彬因叛徒告密,在广东大埔高陂镇被捕,遭受非人折磨,于1944年8月牺牲于狱中。

1947年,石辟澜到湖北麻东县任麻东东木地区工作队长时,为保护群众不受敌人伤害,被反革命暴乱匪徒枪击,壮烈牺牲。

时任中共广东省委书记的张文彬。韶关市委宣传部 供图

曾任《新华南》主编的石辟澜。韶关市委宣传部 供图

记者手记:寻找《新华南》未熄的火种

韶关市浈江区和平路罗沙巷八号,一座普通的民房,从楼下的食品店进入,沿着楼梯直上二楼,便是《新华南》编委会旧址所在,颇有“大隐隐于市”的观感。

《新华南》编委会旧址。 《南方》杂志全媒体记者 陈健鹏 摄

80多年前,《新华南》这本被誉为“华南抗战的号角”“在国民党黑暗统治中的一盏灿耀明灯”的杂志,就在这个30多平方米的略显逼仄的小房间里诞生。

一本看上去不起眼的杂志,如何成为华南抗战的精神火炬?一群以笔为枪的文化战士,如何在国民党的新闻审查中凿穿铁幕?

带着这些疑问,《南方》杂志记者探寻了《新华南》编委会旧址、粤北省委历史陈列馆等地,在韶关市委党史研究室的帮助下,查阅不少资料,赫然发现,就算在当时那种政治黑暗的年代和经济极端困难的条件下,《新华南》仍然克服种种困难,高举抗日、团结、进步的大旗,吹响了抗战的号角。

新中国成立后被授予海军少将的邓楚白在回忆广东青年抗日先锋队时说道:“那时国民党顽固派用歌来讽刺我们说‘没有吃、没有穿,只靠敌人送上前’。其实我们工作的开展靠的是党的领导,靠全体队员艰苦奋斗的爱国主义精神,靠《新华南》——它给我们传递党中央的抗日救亡的思想和方略。”

《新华南》坚持出版了2年多,行销广东、广西、湖南、江西、福建和香港等地,平均每期印数5000份左右,是抗战期间发行量最高的地方党刊。不少青年学生、抗先队员,甚至国民党十二集团军政工队员等等,都是《新华南》的忠实读者。

1941年初,国民党掀起反共高潮,《新华南》被迫停刊。曾任《新华南》主编的谭天度曾回忆道:“我们像火种,即使被扑灭一处,也会在别处重新燃起。”

恰如谭天度所说。《新华南》的精神火种,历经80多年,依然在南粤大地熊熊燃烧。这份火种,如今由《南方》杂志继承,并在新时代赋予其新内涵——当年《新华南》聚焦“如何救亡”,今日《南方》关注“如何复兴”,变的是传播手段和时代课题,不变的是党刊人的初心和使命。

《南方》杂志全媒体记者、南方+记者丨陈健鹏

【本文责编】蒋玉

【实习生】李颖青 陈钰琦 梁晋怿 廖睿希

【频道编辑】周丽娜 莫群

【文字校对】潘经春

【值班主编】郭芳 蒋玉

【文章来源】南方杂志党建频道

铁牛配资

铁牛配资

新宝配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。